はじめに:芝生に雑草はつきもの?

美しい芝生を維持するうえで、最大の敵といっても過言ではないのが「雑草」の存在です。手間をかけて芝を張っても、知らないうちに広がってくる雑草は、景観を損ねるだけでなく、芝生自体の健康にも悪影響を及ぼします。しかし、すべての“草”が雑草とは限らず、中には芝と見分けがつきにくい種類も存在します。

この記事では、「芝生に生える雑草の見分け方」「正しい抜き方」「雑草を予防する方法」までを、芝管理の初心者でも分かりやすく徹底的に解説します。これを読めば、あなたの芝生もより美しく、健康的に保つことができるでしょう。

雑草と芝の違いを見分ける基本ポイント

芝の特徴を理解する

まず前提として、自宅に敷かれている芝の品種を理解しておく必要があります。日本の家庭でよく使われる代表的な芝には以下のような種類があります。

| 芝の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 高麗芝(こうらいしば) | 日本芝の代表格。葉が細く密集しやすい。夏に強く、冬は休眠。 |

| 姫高麗芝 | 高麗芝より葉が細かく、繊細で美しい景観を作る。 |

| 西洋芝 | 一年中緑を保つが、手入れがやや難しい。 |

これらの芝は、葉の太さや密度、色味などに特徴があるため、日頃からよく観察しておきましょう。

雑草の基本的な分類

芝生に混ざる雑草は、大きく分けて「広葉雑草」と「イネ科雑草」の2種類に分けられます。

- 広葉雑草:タンポポ、オオバコ、クローバーなど。芝に比べて葉が丸みを帯びている。

- イネ科雑草:メヒシバ、スズメノカタビラなど。芝と似た葉を持つが、節の数や葉の付き方に違いがある。

雑草の生え方に注目

芝が均一に育つのに対し、雑草はパッチ状に集中して生えたり、芝の隙間を縫うように伸びることが多いです。また、花を咲かせる時期が芝と異なることも見分けのヒントになります。

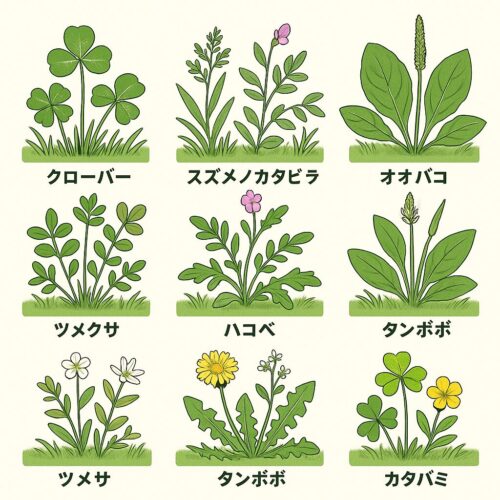

よく見かける芝生の雑草10選(見分け方付き)

| 雑草名 | 見分け方 | 備考 |

| クローバー | 丸い葉が3枚セットで広がる | 繁殖力が非常に高く根が深い |

| スズメノカタビラ | 葉がやや青白く、節が目立つ | 冬でも緑が残るため目立ちやすい |

| カラスノエンドウ | 葉の先に小さな巻きひげ | 春先にピンクの花が咲く |

| オオバコ | 広い丸葉で地面に張り付くように広がる | 踏まれても強く生き残る |

| ツメクサ | 白い小花が密集する | 繁殖サイクルが早い |

| ハコベ | 楕円形の葉が対になって生える | 湿った土壌を好む |

| タンポポ | ギザギザの葉と黄色の花 | 綿毛で種が遠くまで飛ぶ |

| ナズナ | 三味線のバチのような種子が特徴 | 別名:ペンペングサ |

| カタバミ | ハート型の葉と黄色の花 | 地下茎で増えるタイプ |

雑草の正しい抜き方とタイミング

雑草抜きの基本道具

- 雑草抜きフォーク(根ごと抜ける)

- 手袋(トゲのある雑草や虫対策)

- スコップ(広葉タイプ向け)

- 芝生保護シート(踏み荒らし防止)

- ひざパッドまたはガーデニングマット(長時間の作業を快適に)

- 雑草ゴミ袋(分別しやすく再発防止にも有効)

これらの道具を準備しておくことで、作業効率が格段にアップします。とくに根の深い雑草には、専用の根切りナイフや雑草スティックなども効果的です。

ベストなタイミングは「雨上がりの翌日」

雑草抜きに最も適したのは、地面が湿っていて、かつ水浸しでない「雨上がりの翌日」です。土が柔らかくなることで根がスムーズに抜け、土壌を傷めることなく除去できます。また、朝のうちに作業することで日差しを避け、作業効率が上がるほか、虫やハチとの遭遇も避けやすくなります。

乾燥した日が続いたあとは、作業前に軽く水やりをして土を湿らせておくのも効果的です。ただし、あまり水をかけすぎると泥が絡んで作業しづらくなるため、適度な湿り気を保つように心がけましょう。

根まで抜くことが大前提

雑草の根が残っていると、数日後には再び芽を出してしまいます。広葉雑草(オオバコ・タンポポなど)は垂直に深く根を張るタイプが多く、引っ張るだけでは途中で切れてしまうこともあります。一方、イネ科雑草(メヒシバ・スズメノカタビラなど)は地表を這うように横に広がるので、一方向だけでなく複数方向から土を緩めてから丁寧に抜くのがコツです。

雑草の種類に合わせて、道具を使い分けたり、根の範囲を手で確認しながら引き抜くことで、確実に根絶できます。抜いたあとに芝目土や追肥をして芝の再生を促すと、雑草が入り込む隙間も減ります。

花を咲かせる前に対処する

雑草が花を咲かせてしまうと、その種子が風や雨で広範囲に飛散し、数日〜数週間のうちに新たな芽を出してしまいます。特にタンポポやカタバミは繁殖力が非常に強く、綿毛や地下茎で爆発的に増殖します。

これを防ぐには、雑草が花を咲かせる前、つぼみや花芽の段階で早めに対処するのが鉄則です。週に一度の芝チェックを習慣にすることで、開花前に発見・除去でき、管理の手間も軽減されます。

また、花を咲かせた雑草をそのまま芝生の上に放置すると、種がその場に落ちて発芽してしまうリスクもあるため、抜いたあとは必ず集めて処分しましょう。

除草剤は使っても良い?

除草剤は、手作業だけでは管理しきれない広範囲の雑草や、繁殖力の強い種類に対して有効な手段です。ただし、誤った使用方法や種類の選択を誤ると、芝生そのものを枯らしてしまうリスクもあるため、慎重に扱う必要があります。

使用するなら芝生対応タイプを選ぶ

市販されている除草剤には、「非選択性(すべての植物に効く)」と「選択性(特定の植物に効く)」の2種類があります。芝生に使う場合は、必ず「選択性除草剤」を選び、さらに「日本芝対応」や「高麗芝対応」など、具体的に芝の品種まで記載された製品を選びましょう。

液体タイプと粒剤タイプがあり、液体は即効性、粒剤は持続性に優れています。使用場所や雑草の種類に合わせて使い分けるとより効果的です。

高温期や雨の前後は避ける

夏の炎天下や気温が35度を超えるような日は、除草剤の蒸散が激しくなるため、効果が落ちるだけでなく、芝に悪影響を与えやすくなります。また、雨の直前や直後に散布しても薬剤が流れてしまうため、安定した天候が数日続く見込みがある時に散布しましょう。

風が強い日もNGです。飛散によって隣接する草花や作物にかかると、意図しない被害を引き起こす可能性があります。

手作業との併用が効果的

除草剤は万能ではありません。特に多年草で地下茎を持つ雑草や、葉が厚く薬剤が浸透しにくい種類には効きにくいことがあります。そのため、除草剤は「面積処理」「種の発芽予防」に使い、特に目立つ個所や再生力の強い雑草は、手作業で根ごと除去するのが効果的です。

また、除草剤の使用後は「芝の保護期間」が設けられていることも多く、その期間中は芝刈りや肥料散布を控える必要があります。使用前には必ずラベルや取扱説明書をよく読み、適正な使用量と散布方法を守りましょう。

雑草を予防するための5つの習慣

まとめ:芝生と雑草の見分けが未来の庭を守る

芝生に生える雑草の正体と見分け方、そして抜き方を理解することで、無駄な作業を減らし、効率的に美しい芝庭を維持することが可能になります。

特に、最初の「見極め」が肝心であり、間違って芝を抜いてしまったり、無理に雑草を引っ張って根を残してしまったりすると、かえって手間が増えてしまいます。

雑草対策は「予防」「早期発見」「根ごと除去」の3段階で考えるのがコツ。この記事を参考に、雑草知らずの美しい芝生を手に入れてください。

次回は、除草作業をもっと楽にするための「便利グッズ特集」もご紹介予定です。

コメント