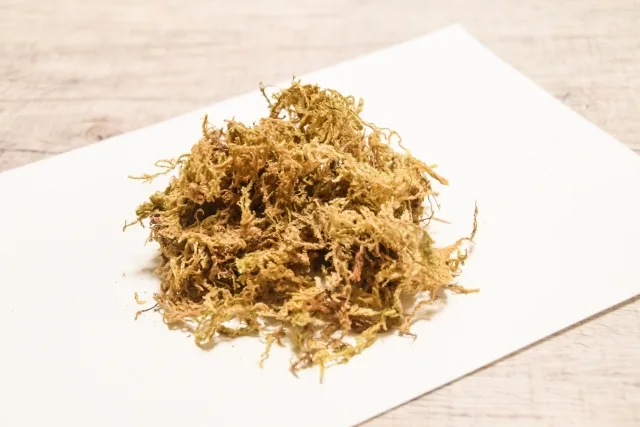

食虫植物やラン、観葉植物の植え替えに欠かせない「水苔(みずごけ)」。園芸店で購入すると、カチカチに乾燥・圧縮された、まるでレンガのような塊で売られていますよね。いざ植え替えをしようと袋から出したものの、「これ、どうやって使うの?」「水で戻すって言うけど、すごく時間がかかりそう…」と、途方に暮れてしまった経験はありませんか?

楽しみにしていた植え替え作業。できれば、すぐにでも始めたいのに、水苔が戻るのを何時間も待っているのは、少しじれったいものです。また、自己流で戻してみたものの、中心部分がまだ硬いままだったり、ベチャベチャになりすぎたりと、なかなか上手くいかない、という声もよく耳にします。

ご安心ください。実は、この乾燥水苔、ある「裏ワザ」を使えば、冷たい水で戻すよりも圧倒的に早く、そして中までムラなく、ふっくらと理想的な状態に戻すことができるのです。

この記事では、そんな乾燥水苔の正しい戻し方について、なぜその方法だと早いのか、という科学的な理由から、具体的な手順、そして余った水苔の保存方法まで、徹底的に解説します。この記事を読めば、もうあなたは水苔の準備で時間を無駄にすることはありません。

なぜ一手間で変わる?水苔の戻し方で知るべき基本

なぜ、ただ水につけるだけでも、やり方によって戻るスピードが全く違うのでしょうか。その秘密は、水苔という素材の特性と、「水の温度」にありました。

そもそも「乾燥水苔」とはどんなもの?

- 水苔の正体: 水苔は、湿地に生える「ミズゴケ科」のコケ植物を乾燥させたものです。その最大の特徴は、自身の重さの10倍〜20倍もの水分を蓄えることができる、驚異的な「保水性」です。

- なぜ乾燥・圧縮されているのか: 品質を長期間保ち、輸送や保管をしやすくするために、収穫後に乾燥させ、圧縮加工されています。

なぜ「早く」戻す鍵は「水の温度」にあるのか?

- 水の分子活動と浸透力: 水は、温度が高いほど、分子の活動が活発になります。活発な分子は、乾燥して固くなった水苔の繊維の隙間に、より速く、より深く浸透することができます。

- ぬるま湯が最適解: 冷水よりも、**適度に温かい「ぬるま湯」**を使うことで、この水の浸透力が最大限に発揮され、乾燥水苔は劇的に早く水分を吸収し、元のふっくらとした状態に戻るのです。

【実践編】水苔の戻し方|ぬるま湯で早く、ふっくら仕上げる手順

お待たせしました。

それでは、実際にぬるま湯を使った、最も効率的で安全な水苔の戻し方を、具体的な手順に沿って解説します。

準備するもの(バケツ、ぬるま湯、ゴム手袋)

- 乾燥水苔: 使う分だけ。

- バケツなどの容器: 水苔が十分広がる大きさのもの。

- ぬるま湯(30℃〜40℃): お風呂のお湯くらいの温度が目安です。熱湯は必要ありません。

- ゴム手袋(推奨): 水苔には、稀に小さな枝やトゲが混入していることがあるため、手を保護するためにあると安心です。

ぬるま湯を使った、水苔の基本的な戻し方

- バケツに、使う分量の乾燥水苔を入れます。最初はほぐさず、塊のままでOKです。

- 水苔全体が完全に浸かるまで、ぬるま湯をたっぷりと注ぎます。

- そのまま10分〜20分ほど放置します。みるみるうちに水苔が水分を吸って、大きく膨らんでいくのが分かります。

- 十分に膨らんだら、手で優しく揉むようにして、塊をほぐします。中心部まで柔らかくなっているか確認しましょう。

- 使う直前に、両手で軽く握り、水が滴り落ちない程度に、余分な水分を絞ってから使用します。

戻し方に使う水は「水道水」でいいの?

- ランや一般的な観葉植物に使う場合は、「水道水」で全く問題ありません。

- ただし、前回の記事でも触れたように、食虫植物など、極端にミネラル分を嫌う植物に使う場合は、水道水ではなく**「精製水」や「雨水」**を使って戻すことを推奨します。

【上級編・注意】熱湯を使った水苔の戻し方のメリット・デメリット

メリット:最速の復元と「殺菌・殺虫」効果

- 熱湯をかけると、水苔は一瞬で水分を吸収し、元の状態に戻ります。

- また、高温で処理することにより、水苔の中に潜んでいる可能性のある、雑菌や害虫の卵、雑草の種などを死滅させる「殺菌・消毒」効果が期待できます。

デメリット:火傷の危険性と、繊維を傷める可能性

- **【安全上の最重要注意点】**沸騰したお湯の取り扱いは、**やけどの危険性が非常に高く、**十分な注意が必要です。特にお子様やペットがいる環境では、絶対におすすめできません。

- また、高温すぎるお湯は、水苔の細胞繊維を破壊し、本来の保水力や弾力性を損なってしまう可能性があります。

結論:初心者には「ぬるま湯」での戻し方が安全でおすすめ

- 熱湯による殺菌効果は魅力的ですが、そのリスクを考えると、ほとんどの場合において、安全性とスピードのバランスが最も良い「ぬるま湯」での戻し方が最適解と言えるでしょう。

余った水苔の正しい保存方法と、再利用の仕方

湿ったまま保存する場合のやり方

- 戻しすぎて余ってしまった水苔は、軽く絞ってから、ジップロックやビニール袋に入れ、口を軽く開けた状態で、直射日光の当たらない涼しい場所で保管します。数週間〜1ヶ月程度は、そのまますぐに使える状態で保存できます。

再び乾燥させて保存する場合のやり方

- 長期保存したい場合は、新聞紙などの上に広げ、風通しの良い日陰で、完全にカラカラになるまで干します。乾燥したら、ビニール袋などに入れて保管すれば、また元の乾燥水苔として使うことができます。

【引用】貴重な天然資源「水苔」のサステナビリティ

- 根拠データの引用: 私たちが使う水苔は、長い年月をかけて形成される、貴重な天然資源です。

- (例)「日本植物園協会などの資料によれば、園芸用として利用されるミズゴケ類は、湿原の形成に重要な役割を担っており、その生育には非常に長い時間が必要です。近年、乱獲や環境破壊による自生地の減少が懸念されており、輸入に頼るだけでなく、国内の湿地環境の保全や、園芸資源としての持続可能な利用が課題となっています。」(出典:関連団体の報告書やウェブサイトより要約)

- →この事実からも、余った水苔を大切に保存・再利用することの重要性がわかります。

【商品紹介】水苔の品質と選び方

チリ産・ニュージーランド産などの「AAAAA(5A)」グレード品

- メリット: 繊維が非常に長く、不純物も少ない最高級品。見た目が重要な「苔玉(こけだま)」作りや、高級なランの植え込みなどに最適です。

- デメリット: 非常に高価です。

一般的な「圧縮乾燥水苔」

- メリット: ホームセンターなどで安価に手に入り、入手しやすい。食虫植物の用土や、土に混ぜ込むなど、一般的な用途にはこれで十分です。

- デメリット: グレードの高いものに比べ、枝などの不純物が混じっていたり、繊維が短かったりします。

まとめ

今回は、乾燥水苔を早く、そして上手に戻すための「裏ワザ」について、詳しく解説しました。

- 乾燥水苔の戻し方を早くする最大のコツは、冷水ではなく「ぬるま湯(30℃〜40℃)」を使うことです。

- やり方は簡単で、バケツに入れた乾燥水苔に、ぬるま湯を注いで10分〜20分待つだけ。これだけで、ふっくらとムラなく戻ります。

- 熱湯を使う方法は、最速ですが「やけどの危険性」があり、繊維を傷める可能性もあるため、初心者の方にはおすすめできません。

- 戻す際に使う水は、基本的に「水道水」で問題ありませんが、食虫植物など、特に繊細な植物には「精製水」や「雨水」を使いましょう。

- 水苔は貴重な天然資源です。余った水苔は、湿らせたまま、あるいは再乾燥させて、大切に保存・再利用しましょう。

これまで、水苔を戻すのに何時間もかかっていた方も、この「ぬるま湯で戻す」という一手間を加えるだけで、植え替え作業が驚くほどスムーズに進むはずです。

ぜひ、次の植え替えの際に、この簡単で効果的な裏ワザを試してみてください。

コメント