「刈払機に資格が必要なの?」という疑問から

草刈り作業においてよくある疑問が、「刈払機に資格って本当に必要?」というものです。家庭菜園や小規模な草刈りでは無資格でも使用できますが、一定の条件下では法的に資格取得が義務化されています。

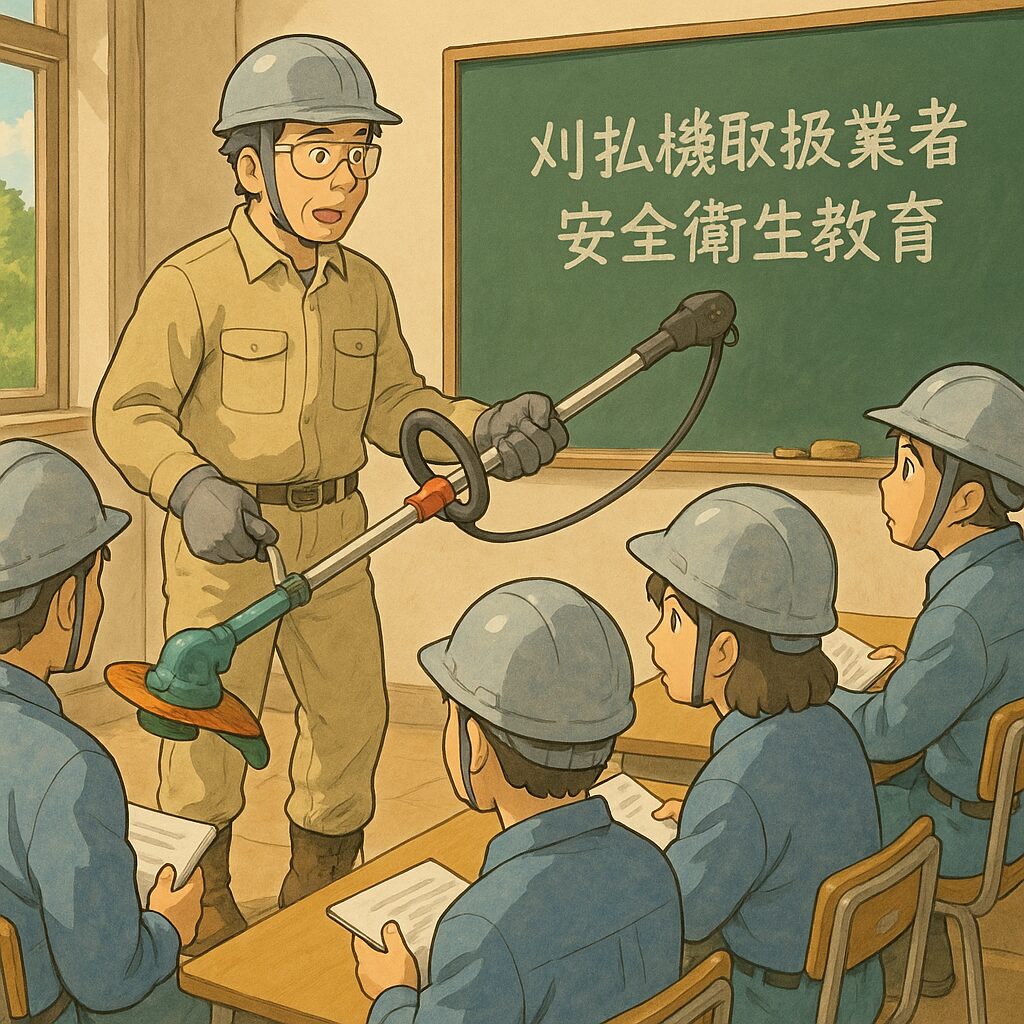

刈払機取扱作業者安全衛生教育ですね!

特に、業務として草刈りを行う人や、他人の土地・施設で作業する場合は、安全性の観点から資格の有無が問われる場面が多くなっています。また、高齢者や初心者の利用が増える中で、正しい知識と操作方法を身につけておくことの重要性も高まっています。

この記事では、刈払機に関する資格の種類や対象者、取得費用の目安、実際の講習内容までを詳しく解説。さらに2025年の最新動向も踏まえて、安心・安全に草刈作業を行うための知識をお届けします。

モアみん

モアみん修了証が必要がなくても受講したほうがいいよね

モアカリ

モアカリそうそう!意外と知らなかったことも学べるのでトラブルを避ける意味でも受けた方が良いわよね!

なぜ刈払機に資格が必要なのか|法的根拠と事故リスク

- 法的根拠:厚生労働省の「労働安全衛生法」および「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」により、事業所・団体での使用には資格が必要と明記されています。特に、労働者が機械を使う業務では必須の教育項目です。

- 事故の多さ:国民生活センターによれば、毎年数百件の刈払機による事故が報告されています。主な原因として、回転刃による切創事故、飛散物の目や身体への衝突、振動による腕のしびれや疲労などが挙げられます。

- 保険対応にも影響:労災適用や損害保険の条件に「刈払機取扱作業者講習」受講済みが含まれる場合もあります。資格を持っていれば、万が一の事故時の補償がスムーズに受けられる可能性が高くなります。

引用:厚生労働省「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」通知(2023年改訂)

資格の種類と対象者|誰が受講すべき?

刈払機の資格には複数の種類があり、受講対象者や目的によって適した講座が異なります。以下の表を参考に、自分に合った資格を見つけてください。

| 資格名 | 対象者・用途例 |

|---|---|

| 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 林業・農業従事者、行政委託の草刈り業務に従事する者 |

| 刈払機講習(市区町村・JA主催) | ボランティア活動者/シルバー人材センター登録者 |

| 民間の技能認定講座 | 一般家庭の高齢者・初心者向け/趣味・安全学習目的など |

なお、家庭内で使用する場合には資格取得は義務ではありませんが、安全のために「自主的受講」を推奨している自治体も増えています。特に高齢者が操作する場合は、基本的な使い方を学ぶことで、転倒や誤操作のリスクを大きく減らすことができます。

刈払機資格の料金はいくら?|全国平均とパターン別費用

刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講料金は、主催団体や地域によって異なります。以下に、2025年5月時点での主な教育機関の料金情報をまとめました。

🧾 主な教育機関と受講料金(教材費・税込)

| 教育機関名 | 受講料(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| 那須クレーン教習所 | 9,550円 | 栃木県労働局長登録教習機関 |

| コマツ教習所 東京センタ | 16,000円 | テキスト代含む |

| 中部労働技能教習センター | 6,600円 | 教材費3,300円別途 |

| 中小建設業特別教育協会 | 9,515円 | 教材費込み |

| 群馬フォークリフトセンター | 12,100円 | 写真代別途1,760円 |

| 労働技能講習センター(東京) | 10,000円 | ベトナム語コースは11,000円 |

🧑🏫 出張・オンライン講習の料金例(1名あたり・税抜)

| 受講人数 | 出張講習料金 | オンライン講習料金 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 10〜11名 | — | 12,000円 | オンライン教育のため出張費不要 |

| 12〜13名 | 11,000円 | 11,000円 | 出張費は実費相当額 |

| 14〜16名 | 10,000円 | 10,000円 | 同上 |

| 17〜20名 | 9,500円 | 9,500円 | 同上 |

刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講料は、6,600円〜16,000円程度が一般的です。出張やオンライン講習では、受講人数に応じて1人あたり9,500円〜12,000円程度となります。地域や主催団体によって料金が異なるため、受講を検討される際は、各教育機関の公式サイトやお問い合わせ窓口で最新の情報をご確認ください。

資格取得の流れ|申し込み〜講習内容の概要

資格講習は、以下のような手順で行われるのが一般的です。

- 講習会の探し方:JA、労働局、林業大学校、市区町村広報などで定期的に案内が出されます。

- 申し込み方法:電話・ネット・FAXなどで申し込む形式が一般的で、ほとんどが事前予約制です。

- 講習当日

- 座学では、刈払機の構造、取り扱い方法、安全装備、燃料の扱い方、振動障害の防止、点検整備などの基礎を学びます。

- 実技では、機械の始動・停止、実際の刈り取り動作、作業後の清掃・収納方法などを実演形式で習得します。

- 講習の最後には、簡単な理解度テストまたは講師による口頭確認が行われます。

受講後には「刈払機取扱作業者教育 修了証」が交付され、名刺サイズのカード型で持ち歩きやすい形式のものも増えてきています。これにより、他人に作業を依頼される場面でも信頼性を示す証明になります。

資格取得のメリットと義務化の流れ

刈払機資格を取得することで得られるメリットは多岐にわたります。

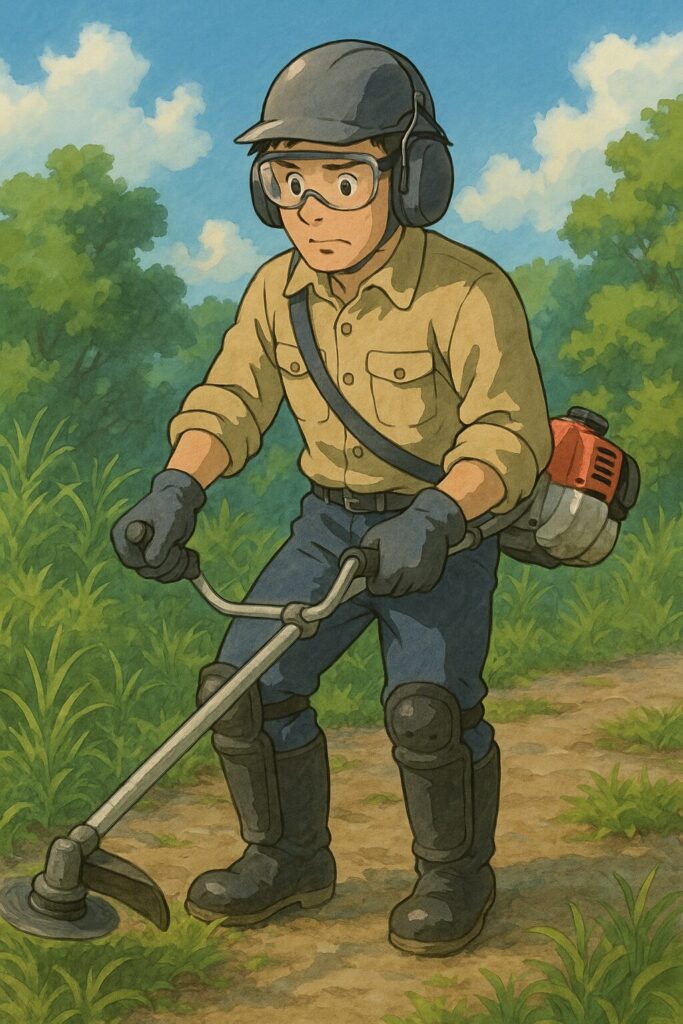

作業事故リスクの低減:講習を受けることで、正しい装備と使い方、危険の予知ができるようになります。

就業先での条件になることも:シルバー人材センター、NPO法人、行政の除草委託などでは講習修了が登録や契約の条件になるケースが多くあります。

貸与・保険対応がスムーズに:刈払機を自治体から借りたり、労災や施設保険の適用を受ける際に証明として有効。

今後の義務化対象拡大に備えられる:特に公共の土地や教育機関での作業など、使用範囲が拡大する中で、今後さらに受講義務が広がる可能性もあります。

よくある質問(Q&A)

Q. 家庭用なら本当に資格はいらないの?

→ 法的義務はないが、事故防止と保険適用の観点から“取得推奨”とされるケースが増えています。

Q. 修了証がないと機械が買えない?

→ 現在は未所持でも購入可能。ただし一部自治体では機器貸出や作業補助金の申請要件となっている例も。

Q. 高齢でも受けられる?

→ 年齢制限はなし。60代・70代の参加者も多数います。

Q. 資格に有効期限はある?

→ 原則として有効期限はなく、更新も不要。ただし、定期的な再受講を推奨する団体もあります。

まとめ|“安全第一”で選ぶなら、刈払機資格は大きな武器になる

草刈り作業は簡単に見えて、実は事故のリスクが高い作業のひとつです。正しい知識と技能を身につけることで、自身の安全はもちろん、周囲への配慮や信頼にもつながります。

資格の取得は一度受けておけば一生ものの安心。料金も比較的安価で、1日で修了できる講習が多数あります。これから草刈り作業を始める方、既に作業しているが不安を感じている方にも、ぜひ資格取得をおすすめします。

また、講習を受けることで、機器の最新安全機能やメンテナンスの知識も得られます。これらは機械寿命の延長にもつながり、結果としてコストパフォーマンスも向上します。

コメント