雨庭(レインガーデン)とは?

雨庭(あめにわ)とは、都市部における雨水流出抑制と生態系保全を目的とした造園技術の一種であり、主に屋根面や舗装地表からの雨水を集水し、一定時間滞留させたのちに地中へと浸透させる構造的特徴を持つ庭空間を指します。雨水の滞水・ろ過・浸透といったプロセスを通じて、水資源の循環利用と都市型水害の軽減を実現しつつ、美観形成や微気候調整、生物多様性の確保にも資する多機能性を有しています。

レインガーデンの概念は、アメリカ合衆国やオーストラリアなどを中心に都市型グリーンインフラとして制度的に導入されてきた経緯があり、雨水管理に関する分野横断的研究の対象ともなっています。日本においても近年、気候変動に伴う極端降雨(いわゆるゲリラ豪雨)対策の一環として、住宅地や公共空間における雨庭整備が徐々に広がりつつあり、その機能的・景観的意義が見直されています。

雨庭の仕組みと基本構造

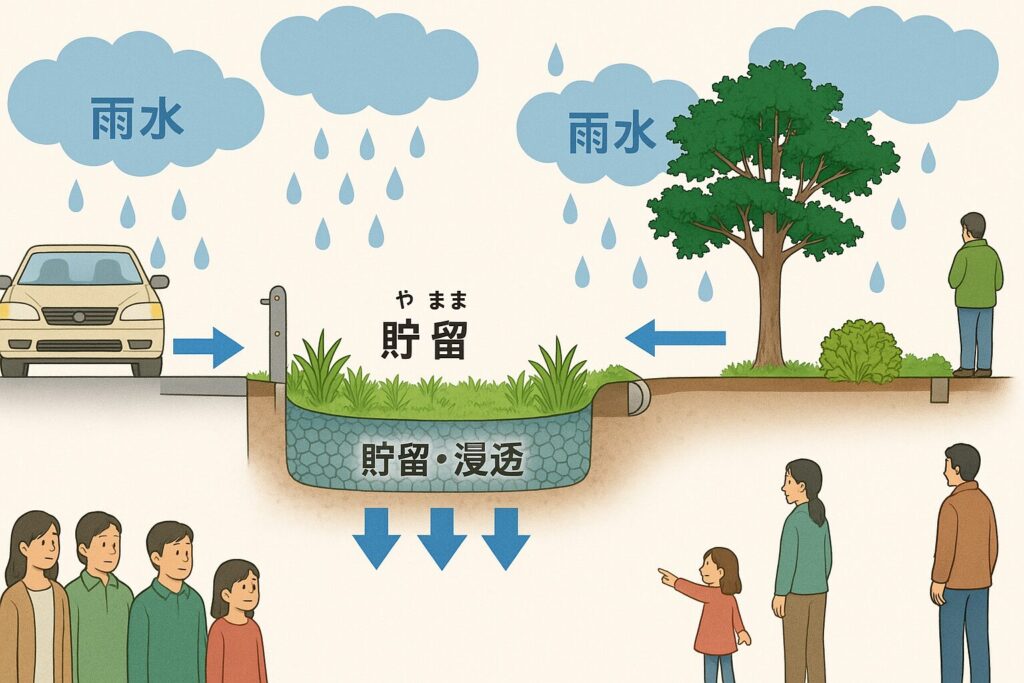

雨庭は、単なる「植栽スペース」としての役割にとどまらず、降雨によって発生する雨水を効果的に受け入れ、それを一時的に貯留・ろ過・浸透・蒸発・植物による吸収といった一連の自然の水循環プロセスへと組み込むよう設計された持続可能な庭です。この構造は、水循環システムの一部として都市環境における水害軽減や生物多様性の確保に寄与すると同時に、景観美の向上にも資することができます。

基本構成要素(詳細)

集水エリア:住宅の屋根やアスファルト舗装された駐車場、歩道などに降った雨水を一か所に集めるゾーン。ここでの適切な集水設計は、全体の機能性を左右する重要な要素です。

流入経路:排水口、U字溝、人工導水路、勾配調整された自然流路などによって雨水が雨庭へとスムーズに流れ込むための仕組みです。流速や経路の安定性も考慮されます。

沈砂・フィルター層:砂利やバークチップ、粒度の異なる砕石、軽量土壌などを多層的に組み合わせることで、大きな粒子や汚染物質を捕捉・除去し、下層への浸透前に水質を浄化する役割を担います。

植栽帯:水湿環境に適応した多年草や低木を中心に構成されるゾーンであり、雨水の吸収・蒸散に寄与すると同時に、生態系の多様性を確保し、視覚的な美しさも提供します。植生選定は、降雨頻度・土壌条件・景観目標などを踏まえて行われます。

排水層・浸透層:雨水が溢れた際に自然に地中に逃げる構造で、地盤によっては砕石や透水パイプ、暗渠排水設備を併設します。これにより、水が滞留するリスクを低減し、構造全体の安全性と持続性が向上します。

このように、雨庭は多層的かつ機能的に構成されており、単に雨水を「処理」するのではなく、それを資源として「活用」しながら、都市の水環境と緑のネットワークに貢献する設計思想に基づいています。

雨庭のメリット

都市型水害の軽減

雨庭は、降雨時に流出する雨水を一時的に受け止め、ゆっくりと地中に浸透させる機能があります。これにより、下水道への負担が減り、内水氾濫や道路冠水といった都市型水害の抑制に貢献します。

生物多様性の保全

湿性植物や水辺性昆虫、鳥類など、雨庭には多様な生物が生息可能です。都市部において生態系ネットワークの拠点としても機能し、グリーンインフラの一部としても価値があります。

景観性と癒し効果

植栽帯には色とりどりの花や多年草が用いられるため、美しい景観を演出できます。さらに、水辺のゆらぎや自然音が人の心理に与えるポジティブな影響も期待されます。

雨水利用と持続可能性

雨庭は雨水タンクなどと併用することで、水資源としての再利用も可能です。これにより、水道代の節約や環境負荷の軽減といった持続可能な生活に寄与します。

ヒートアイランド現象の緩和

植物による蒸散作用や地表面温度の抑制効果により、周囲の気温上昇を抑える機能もあります。舗装面と比較して放射冷却が促進されるため、夏場の快適性が向上します。

雨庭のデメリット・課題点

初期整備コストが高い

透水性土壌の造成、集水導入構造、排水層の設置など、一般的な庭と比較して設計・施工にかかる初期費用が高くなる傾向にあります。

定期的なメンテナンスが必要

落ち葉やゴミの堆積、排水経路の詰まり、植物の過繁茂など、適切な機能を維持するには定期的な管理が不可欠です。メンテナンス性を考慮した設計が求められます。

地盤・地域条件に左右されやすい

浸透能力が不十分な粘土質の土壌や、地下水位が高いエリアでは、本来の機能を十分に発揮できないことがあります。事前に土壌調査や排水性能の確認が必要です。

蚊や害虫の発生リスク

水たまりが常に残っていると、蚊などの害虫の繁殖源になる可能性があります。排水設計や水の流れを工夫し、「水を滞留させすぎない」工夫が求められます。

環境との調和設計が不可欠

景観との調和、周囲への影響(例:隣地への水漏れや湿気)などを考慮しないと、近隣とのトラブルの原因になる場合もあります。適切な配置と説明が必要です。

雨庭に適した植物の例

| 植物名 | 特徴 | 季節感 |

|---|---|---|

| カキツバタ | 湿地でも育ちやすく、花も美しい | 春〜初夏 |

| ミソハギ | 高湿度に強く、株が広がりやすい | 夏〜秋 |

| イグサ | 吸水性に優れ、雑草抑制効果もある | 通年緑色 |

| ホスタ(ギボウシ) | 明るい半日陰〜湿潤地に適応 | 春〜秋 |

| アゼトウガラシ | 湿った地面に強く、小さな花も楽しめる | 初夏〜秋 |

雨庭の施工・設計で押さえるべきポイント

導水経路と勾配設計:雨水がスムーズに流入し、過不足なく浸透するよう勾配や水路の配置が重要です。導水路の位置は屋根や舗装面の排水経路と整合させ、土砂や落ち葉による詰まりを避けるよう設計する必要があります。また、勾配角度の調整により浸透時間や水流速度もコントロールできます。

土壌選定:粒径の異なる砂利・土・腐葉土を使って、排水性・保水性を両立した層構成にすることが求められます。とくに透水性に加えて、有機物を適切に配合することで植栽の健全な育成をサポートします。必要に応じてベントナイトやゼオライトなどの土壌改良材の使用も検討できます。

植栽計画:湿潤〜乾燥まで多様なコンディションに対応できるよう、帯状ゾーニングが有効です。植栽ごとに適した水分・光条件を考慮し、耐湿性の高い植物を中央に、比較的乾燥を好む植物を縁に配置するなど、水分勾配に対応した設計が推奨されます。景観的にも連続性や季節感のある組み合わせが理想です。

維持管理のしやすさ:除草や剪定が行いやすい構造や、点検口の設置などがあるとメンテナンス性が高まります。点検頻度や作業動線も考慮した設計を行い、一般住民でも簡単に管理可能なガイドライン整備や管理者教育を導入することが望ましいです。

周辺との調和:景観・臭気・害虫リスクなどを近隣環境と調和させる設計を心がけることが大切です。隣地への水の流出や日照・風通しの変化などにも配慮し、地域全体のランドスケープや生態系ネットワークとのつながりを意識した空間構成が求められます。

まとめ:雨庭は都市と自然の架け橋

雨庭は単なる装飾的な庭ではなく、都市の中で自然と共生するための知恵と技術が詰まった「グリーンインフラ」です。水循環、生物多様性、景観美、熱環境の改善など、多角的なメリットを持ちながらも、適切な設計・施工・管理がなされなければ課題も発生します。

地球環境の変化に対応する新しい庭のカタチとして、雨庭は今後ますます重要な選択肢となっていくでしょう。

コメント